人工智能+|这场大会,“园区实践”精彩亮相!

共启AI+,新质赋未来。今天(2月14日),2025年苏州市“人工智能+”创新发展推进大会暨人工智能赋能新型工业化深度行(苏州站)活动举行,专家学者、产业大咖、金融精英齐聚苏州,共商“人工智能+”融合创新。会上,苏州推出一系列产业政策、人才政策,吹响“人工智能+”发展“冲锋号”,全面推动人工智能和制造业深度融合,努力建设“人工智能+”城市,加快打造全球具有领先地位的“智造之城”。苏州市委书记刘小涛,上海人工智能实验室主任周伯文,中国科学院院士鄂维南、郑海荣,工业和信息化部科技司副司长杜广达,市委副书记、市长吴庆文,市人大常委会主任李亚平,市政协主席朱民,市委副书记黄爱军出席大会。

会上,园区行政审批局3个案例亮相展示版块,呈现了园区在AI赋能政务服务领域的积极探索与创新实践。

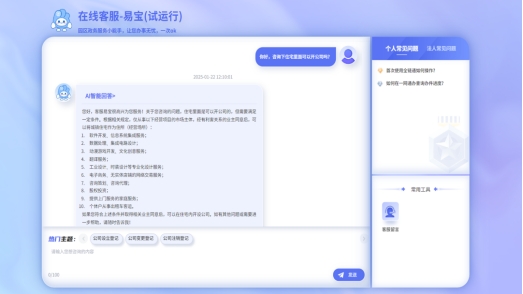

线上+线下 构建智能客服生态体系

聚焦用户“找不到”“看不懂”“不会办”“等待长”等痛点堵点问题,园区行政审批局依托自然语言处理、大模型、多模态AI识别及合成、机器学习与深度学习、高维向量数据库等前沿技术,构建政务服务知识图谱,打造线上线下协同的智能客服生态体系,推动政务服务向智能化、精准化和个性化迈进。

线上,园区行政审批局在“一网通办”平台上线支持文本、语音输入的智能客服,有效打破时空限制,实现7×24小时服务“不打烊”。线下,园区行政审批局在园区市民服务中心部署集成大模型的政务服务数字人,承担迎宾、导引、咨询等功能,为办事群众提供全方位、便捷化的服务体验。

“我们对政务服务知识进行精细化梳理,通过分类、标签、整合、关联等操作,将常见问答、场景化知识、审查要点等形成20000余条知识,上架至政务服务知识库。”相关负责人介绍,借助AI技术,智能客服和数字人能精准洞察用户意图和需求。自上线试运行以来,智能客服月均咨询量超过3000条,转人工客服占比锐减至20%左右。政务服务数字人凭借多模态交互形式,在业务咨询、大厅导览、线上取号等多个维度提供服务,有效满足用户多样化的服务需求。

多屏联动 打造以“智”提“质”智能窗口

面对人少事多的现实难题,园区行政审批局加速数智化转型。政务服务“智能窗口”整合智能客服、智能帮办、智能审批、智能填表等智能化应用,通过多屏联动,融“问-办-答”为一体,通过多设备集成,进一步突破空间、时间限制,以“智”提“质”,为企业群众提供强交互、更智能、全聚合的服务。

政务服务“智能窗口”分为“一屏智慧答”“一屏智能办”“一屏便捷享”三大版块。其中,“一屏智慧答”集成远程帮办、数字人导办、在线客服等服务,为群众提供“人工+智能”7×24小时问答服务,让群众“问得清、找得到”。“一屏智能办”聚焦商事登记、社会事务、一件事等高频领域,积极开展“人工智能+”改造,将跨部门、跨系统、跨层级的数据与企业群众的需求精准对接,实现数据信息复用共享,申请材料智能填写、辅助申报,让群众“看得懂、填得对”。“一屏便捷享”则结合窗口位置,基于数据分析、需求调研,针对性、差异化布局便捷服务,开展智能改造,为群众提供更多“智享快办”体验。

目前,园区市民服务中心已开设首批6个政务服务“智能窗口”,集成可信身份认证、智能计算器等高频应用,上线公司设立登记等10余项智能填表、智能辅助申报业务。试运行期间,政务服务“智能窗口”日均办件量超200。

数据赋能 推出全国首个“企业风险计算器”

为有效破解政务服务效能提升工作中存在的风险预警不准、信息流通不畅、行政联动不足、集成应用不高、建设标准不一等问题,园区从现实工作出发,依托全国首创的“审管执信”信息化交互平台,全面汇聚和治理海量企业政务数据,梳理企业风险因子,形成企业风险标签体系,引入系列逻辑算法,搭建和完善模型架构,集成式打造了集“信息检索、清单管理、风险监测、闭环处置、权力监督”等功能于一体的“企业风险计算器”体系,推动实现主管部门精准靶向监管、权力运行在线监督,支撑领导决策和政策制定。企业风险计算器上线使用以来,已为部委局办、基层单位以及国资公司赋能支撑,帮助相关单位了解企业整体政务数据现状以及实时掌握风险变化情况。累计监测出各类高风险企业和机构500余家,相关监测预警结果,均已得到主管部门的核实确认。

园区打造的“企业风险计算器”获得了国家、省、市政务办各级领导的充分肯定,先后荣获全国数据要素X大赛全国总决赛应用实践奖、江苏数字政府优秀案例等十多项荣誉。

- 附件